“自分という枠”を突破する学びから、新しいビジネスモデルを生み出した服部さん

株式会社バンダイで営業やマーケティングなどさまざまな仕事で順調に経験を重ねてきた服部 満さんですが、45歳のときにふと、「役職定年を迎えた自分」の姿を想像したことが今後のキャリアを見直すきっかけに、そして19年間務めた同社を退職し、MBA学習と起業準備を並行して進め、在学中の2024年2月に、ご自身の会社を創業されました。

「入学直後は想像以上にしんどかった」というタフな環境で奮闘しながらも、未来を拓くことができた服部さんの学びの軌跡をご紹介します。

修了生プロフィール

服部 満(はっとり みつる)さん

2022年4月ビジネス・ブレークスルー大学院(以下BBT大学院)入学、2024年3月修了。大学卒業後、大手玩具メーカーにて19年間勤め、商品MD計画策定、マーケティング業務、CVS営業、計数管理などを担当。菓子事業の中期経営計画の策定やブランティングも行う。2024年2月に貸切バスのタイムシェアリングサービス事業等を行う株式会社nori・noriを創業。

“10年後の自分”を想像した瞬間、未来への問いが始まった

――BBT大学院に入学される前には、バンダイで長く勤められていたのですよね。

はい。新卒で(株)バンダイに入社して以来20年ほど勤め、退社したタイミングでBBT大学院に入学しました。

――どのようなキャリアを積んでこられたのでしょう?

プラモデルやお菓子の部署で、営業やマーケティングに携わってきました。もともとゲームや漫画などエンタメ系が好きで、扱っている商品も楽しいモノばかりだったので、仕事にやりがいを感じていました。後半は事業戦略の立案なども担当していましたが、ずっと同じ会社にいたので、次の一歩を考えはじめたんです。

――仕事が楽しいうえ、事業計画まで任されるようになるというとても恵まれた環境にあったにも関わらず、退職というかなり大きな決断をされたのはなぜでしょう?

じつは退職を決める前から、すでにMBAを取得しようと考えはじめていました。

バンダイでは55歳が役職定年。私はそのとき45歳でした。ちょうどその頃、かつてお世話になった上司――執行役員まで務めあげた方が役職定年を迎え、再雇用で会社に残られていたのです。その姿を見た若手社員が「再雇用されている方たちってなにをやっているんだろう?」と話しているのを耳にして、複雑な思いがありました。

「自分も10年後には同じ立場になるかもしれない。起業をするか、今の会社で定年が伸びる取締役を目指すべきか…」と迷いはじめました。それでも当時は、会社の仕事にやりがいを感じていました。だからこそ、「上を目指すためにちゃんと経営を学ぼう」と思い、MBA取得を決意したんです。

そのあといろいろ考えたうえで、結局、退職を選択したのですが、ちょうどそのタイミングでBBT大学院に入学しました。

「MBA≠座学」をイヤでも体感する、“生きた経営学”との出会い

――数あるMBA大学院のなかから、BBTを選ばれた決め手はなんだったのでしょう?

入学案内のセミナーへの参加特典として無料で視聴した「RTOCS(註1)」での大前学長の解説がとにかく強烈でした。

たまたまピックアップされていたのがエンタメ系企業で、バンダイともお付き合いがあったので、その会社の内情や課題などはある程度わかっていました。

同じエンタメ業界にいれば共通して扱うキャラクターも多く、戦略の方向性についてはある程度想像がつきます。ですが学長は次元が違いました。外部の立場でありながら、具体的でわかりやすく、しかも実際に成果を生み出せそうな事業プランを提示していたんです。

「業界の外にいるのに、ここまでプランニングができるんだ!」と、その発想力と洞察の深さに、心底驚きました。しかもこんな実践的なケーススタディを毎週行っているというのですから、面白くないわけがありませんよね。

元同僚が受講した別の大学院の単科コースは、「課題に対して模範解答みたいなものがあり、そこに寄せていく」というスタイルだったと聞いたのですが、正直ピンときませんでした。そんな学びがビジネスの現場で本当に役に立つのか…?と。対してRTOCSは、「実在する企業の、まさに今起きている課題に、自分が経営者ならどう向き合うか」を問われます。いわば“生きた経済学”で、これを続けていけばとんでもない力が身につく――そう感じて、BBT大学院への入学を決めました。

――大前研一は「うち(BBT)は教えない学校だよ」とよく言いますよね。

そう。教えてくれないんですよね(笑)

――明快な答えがほしい、という人にはBBTは向いていないかもしれません。でも、「自分はこう思うんですけど、どうですか?」と、物事を主体的に考える人には惜しみなくアドバイスをくれる環境です。

そうですね。そう思います。

註1)「RTOCS(アールトックス)」:「Real Time Online Case Study」の略称で、BBT独自のケースメソッド。答えの出ていない「現在進行形の企業課題」をケースとして扱い、当該企業に関する調査・分析・戦略考案を自ら実施。大前研一学長の戦略系科目において、毎週1事例=2年間で約100事例 に繰り返し取り組む。

BBTの学びで、20年間のキャリアで不足していたピースに気づく

――入学されてから実際に授業を受けてみて、いかがでした?

入学後の1~2ヶ月は想像以上にしんどかったですね。

20年のキャリアがあるから、経験値である程度カバーできると思っていたのですが、いざ授業に入ったら、「自分のなかで定着しているものって意外と少ないんだな」と痛感しました。

たとえばロジカルシンキングとか。

ビジネスの現場でさんざんやってきたつもりだったけれど、実はあまりできていなかった。「AirCampus(註2)」でのテキストディスカッションって、考えが整理されていないと、言語化したときに矛盾が出てくるんですよね。

営業時代は、「口頭でのやりとりこそ自分の強み」と思っていたのですが、“その場の雰囲気”で乗りきってきただけだったんだなと。

現場仕事だけでは、思考を構造化し、言葉で伝える力が育ちきっていなかったことに気づかされた時期でした。

――「今まで使わなかった脳みそを使うから、最初はやっぱりしんどかった」といった声はよく聞きますね。

その点では、オンラインという環境に助けられたと思います。

講義の視聴は時間をしっかり確保できたときに、テキストディスカッションに参加するのはちょっとした休憩時間にと、そのときどきで効率よく学び方を選べたので、状況に合わせて“脳みその使い方”を切り替えられた気がします。

反面、24時間ずっと頭の片隅に課題やRTOCSがこびりついていて(笑)、つねに頭をフル稼働させていた感覚もありましたね。

――BBTを選んでくださったきっかけとなったRTOCS体験はいかがでしたか?

めちゃくちゃハードでした!

毎週、課題を出されるのですが、その課題がたった1行。

「もしあなたが○○○の社長だったら?」

これだけですから。

そしてたった一週間で、その企業の情報収集から分析、そして結論まで導かなければならない。これを2年間続けたのですから、終わったときは正直ホッとしましたね。

まさに“百本ノック”のような実践型の経営トレーニングはかなりキツかったですが、ビジネス思考の「地力」を鍛えるには最高の場でした。

ここで身についた考え方は、今、まさに実務で活きています。

たとえば「3C」や「ファイブフォース」などのフレームワークも、今ではパパっと頭の中で組み立てられるようになりました。分析の道筋を描く力や課題解決の糸口をつかむ力、といったスキルを確実に得られたと実感しています。

註2)「AirCampus」:BBTが開発したクラウド学習システム。各分野の一流の講師陣の講義、仲間との生き生きとしたテキストディスカッションを、いつでもどこでも体験できる。

オンラインでも孤独じゃない。“支え合う仲間”がいる環境

RTOCSは、グループワークではなく個々人がアウトプットする形式だったのもよかった。1つの課題で同期の人数分――およそ50~60通りの答えです――を読めるんですよね。

しかも、それぞれまったく視点が違う。「こういう角度から考えるのか!」と、自分以外の発想に触れられるケーススタディだったのは、とても刺激的でした。

――RTOCSのように課題にひとりで向き合ったり、勉強時間を管理したりと、どうしても孤独になりがちな環境でモチベーションを維持するのは大変だったと思います。ほかの学生さんと交流されたりはしていましたか?

はい。とくに最初のころは「キッツいよね~」と、傷をなめ合う仲間は大事でした(笑)。

ホームルームをきっかけにLINEなどでつながり、情報交換するたびに「キツいのは自分だけじゃないんだ」と心の支えになりました。

――授業以外でも、ほかの学生さんと交流はありましたか?

はい。飲み会が大好きなので(笑)、誰かが「集まりましょう」と提案したら、けっこう積極的に参加していましたね。同期で集まるのはもちろん、上とのつながりをつくってくれる同期がいたおかげで、先輩とのコミュニケーションも充実しました。

他業界の人との出会いから生まれた、“新事業のタネ”

BBT大学院で、他業界の方とのコミュニケーションを深くとれるようになったのは大きな転機でした。

新卒からずっと同じ会社にいたので、玩具業界、エンタメ業界、模型業界の中では深いつながりをもてましたが、それ以外の業界を知らなかったんです。

今では、まったく異なる業界の方からヒントをもらい、外に向けて行動することへの抵抗感が一切なくなりました。

2年間の学びを通じて、「会社で失敗しないように…」という内向きな発想をしなくなり、「どんどん行動して学ぶ」という外向きの姿勢が身につきました。それがいつの間にか自分の“行動習慣”になったのは、大きな変化だと思います。

――そのマインドセットは大きいですね。

はい。じつは在学中に、ホームルームでたまたま一緒になった歯科医の方と、歯科向けの送迎ビジネスを立ち上げたことがあるんですよ。

その方は、ターゲットを親子に絞ったユニークな歯科を経営していました。前職で子ども向けの商品を扱っていたこともあって興味をもって話をするうちに、「エンタメ系の知識と歯科をかけ合わせれば何か新しいことができるかもしれない」と可能性を感じたんです。

そこで思いついたのが、保育園の預かり時間中に子どもたちを歯科に連れて行き、予防歯科を受けてから戻ってくる、というサービス。

保護者の方からは「とっても助かる!」と非常に評判はよかったのですが、バスの運行コストが高く、歯医者さん側の負担が大きかったんですよね。

この「コスト負担をどう減らすか」を考えていくなかで、最終的に卒業研究(註3)として発表した事業プランへとつながっていったんです。

卒業研究は実践から生まれた「貸し切りバスのタイムシェアリング」

――服部さんの卒業研究は、大前研一学長から直接アドバイスをいただける「学長プレゼン」に選ばれたんですよね。たしか、卒研を発表した70~80人から最終的に抜擢された4名のうちのひとりだったとか。事業内容を教えていただけますか?

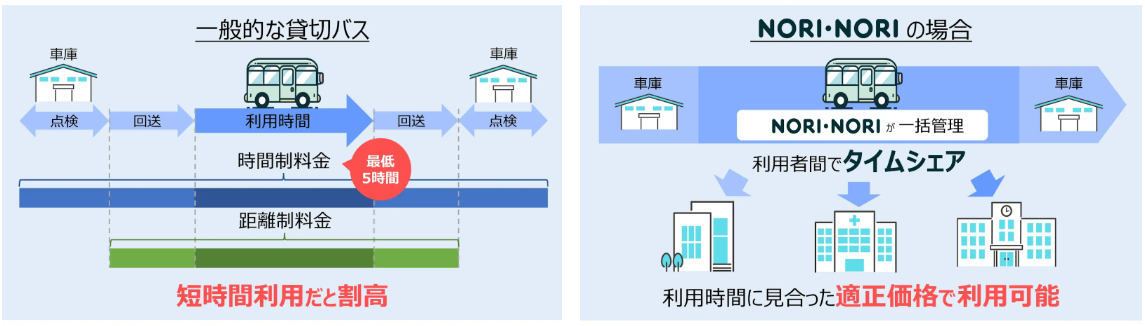

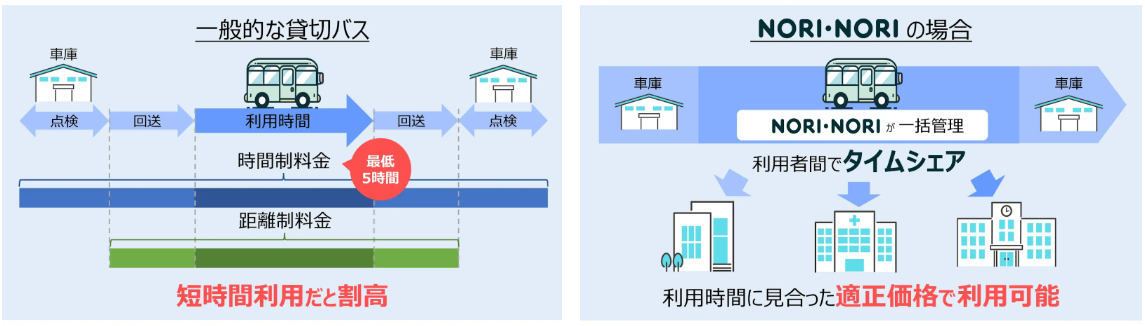

「貸し切りバスのタイムシェアリングサービス」です。

先ほどお話したように、「歯科医への送迎ビジネス」では、バスの運行コストをいかに下げるかが大きな課題でした。

貸し切りバスは国が運賃を定めているのですが、その価格どおりに運行すると、たとえば1~2時間程度だと、料金が割高になってしまうんです。

そこで、複数の事業者が1台のバスをシェアして利用できる仕組みを考えました。

タイムシェアリングにすることで、30分~1時間といった短時間でも、より手ごろな価格で利用してもらえる――そんな新しいカタチのバスビジネスの提案です。

現在、服部さんが経営している株式会社nori・noriの仕組み(右図)は、卒研で発表したビジネスプランをベースにしている。

――なるほど。ありそうでなかったサービスですね。事業プランは順調に進んだように思えますが、実際は…

まったく順調ではなかったです(笑)。

当初、思い描いていたものとは全然違うものになりました。

「ビジネスアイデア演習(註4)」という科目があるんですけど、その一回目の講義で、担当されている余語先生が「最初に思い描いたとおりには絶対にいかない」と力説されていました。それがかなり刺さりまして。

さまざまな方向から情報を集めていくうちに、やっぱり机上だけで考えたことはうまくいかない…と痛感したんですよね。

入学時に書いたエッセイなんて、卒業する頃には影もカタチもなくなります(笑)。

でも、2年かけても何も変わっていなかったら逆におかしいと思ったほうがいい。

――たしかに。スキルや知見を培っていくと、ものの見方もアップデートされていきますよね。

MBAという肩書をもっていること自体が有効と感じたことは、今のところありません。

でも、BBTで脳みその筋トレをしたことで得たスキルを、今のビジネスに生かせていると実感しています。

――最後に、MBAに挑戦しようとしている方々へメッセージをお願いいたします。

迷っている時間や悩んでいる時間があるなら、まずは動きだしてみる――その一歩にこそ意味があると感じています。

会社を辞めた直後、BBTに入学してから2~3か月経った頃に、バンダイでの後任から「事業提案について助言が欲しい」と連絡をもらったことがありました。

まだRTOCSで苦戦していたタイミングでしたが、そんなときでさえも退職前に自分が立てた企画のアラを見つけ、改善案としてアップデートできたんです。

2年間で学んだことは、今の自分が立ち上げた事業の“根っこ”になっています。

出会いも学びもたくさんあり、そのなかで視野が広がり、行動が変わっていった――そんな経験を通じて得た変化を、ぜひBBTで体感してほしいです。

註3)「卒業研究」:2年次に取り組む必修科目。およそ1年かけ、経験豊富な担当教員との面談を交えながら、実戦で価値を生む新規事業計画を立案するカリキュラム。

註4)「ビジネスアイデア演習」:BBT大学院の実務経験豊富な教授陣と、起業を経験しているティーチングアシスタント(TA)からアドバイスを受けながら、起業の具体的なアイデアやイメージをつくり上げることをゴールとする科目。

株式会社バンダイで営業やマーケティングなどさまざまな仕事で順調に経験を重ねてきた服部 満さんですが、45歳のときにふと、「役職定年を迎えた自分」の姿を想像したことが今後のキャリアを見直すきっかけに、そして19年間務めた同社を退職し、MBA学習と起業準備を並行して進め、在学中の2024年2月に、ご自身の会社を創業されました。

「入学直後は想像以上にしんどかった」というタフな環境で奮闘しながらも、未来を拓くことができた服部さんの学びの軌跡をご紹介します。

修了生プロフィール

服部 満(はっとり みつる)さん

2022年4月ビジネス・ブレークスルー大学院(以下BBT大学院)入学、2024年3月修了。大学卒業後、大手玩具メーカーにて19年間勤め、商品MD計画策定、マーケティング業務、CVS営業、計数管理などを担当。菓子事業の中期経営計画の策定やブランティングも行う。2024年2月に貸切バスのタイムシェアリングサービス事業等を行う株式会社nori・noriを創業。

“10年後の自分”を想像した瞬間、未来への問いが始まった

――BBT大学院に入学される前には、バンダイで長く勤められていたのですよね。

はい。新卒で(株)バンダイに入社して以来20年ほど勤め、退社したタイミングでBBT大学院に入学しました。

――どのようなキャリアを積んでこられたのでしょう?

プラモデルやお菓子の部署で、営業やマーケティングに携わってきました。もともとゲームや漫画などエンタメ系が好きで、扱っている商品も楽しいモノばかりだったので、仕事にやりがいを感じていました。後半は事業戦略の立案なども担当していましたが、ずっと同じ会社にいたので、次の一歩を考えはじめたんです。

――仕事が楽しいうえ、事業計画まで任されるようになるというとても恵まれた環境にあったにも関わらず、退職というかなり大きな決断をされたのはなぜでしょう?

じつは退職を決める前から、すでにMBAを取得しようと考えはじめていました。

バンダイでは55歳が役職定年。私はそのとき45歳でした。ちょうどその頃、かつてお世話になった上司――執行役員まで務めあげた方が役職定年を迎え、再雇用で会社に残られていたのです。その姿を見た若手社員が「再雇用されている方たちってなにをやっているんだろう?」と話しているのを耳にして、複雑な思いがありました。

「自分も10年後には同じ立場になるかもしれない。起業をするか、今の会社で定年が伸びる取締役を目指すべきか…」と迷いはじめました。それでも当時は、会社の仕事にやりがいを感じていました。だからこそ、「上を目指すためにちゃんと経営を学ぼう」と思い、MBA取得を決意したんです。

そのあといろいろ考えたうえで、結局、退職を選択したのですが、ちょうどそのタイミングでBBT大学院に入学しました。

「MBA≠座学」をイヤでも体感する、“生きた経営学”との出会い

――数あるMBA大学院のなかから、BBTを選ばれた決め手はなんだったのでしょう?

入学案内のセミナーへの参加特典として無料で視聴した「RTOCS(註1)」での大前学長の解説がとにかく強烈でした。

たまたまピックアップされていたのがエンタメ系企業で、バンダイともお付き合いがあったので、その会社の内情や課題などはある程度わかっていました。

同じエンタメ業界にいれば共通して扱うキャラクターも多く、戦略の方向性についてはある程度想像がつきます。ですが学長は次元が違いました。外部の立場でありながら、具体的でわかりやすく、しかも実際に成果を生み出せそうな事業プランを提示していたんです。

「業界の外にいるのに、ここまでプランニングができるんだ!」と、その発想力と洞察の深さに、心底驚きました。しかもこんな実践的なケーススタディを毎週行っているというのですから、面白くないわけがありませんよね。

元同僚が受講した別の大学院の単科コースは、「課題に対して模範解答みたいなものがあり、そこに寄せていく」というスタイルだったと聞いたのですが、正直ピンときませんでした。そんな学びがビジネスの現場で本当に役に立つのか…?と。対してRTOCSは、「実在する企業の、まさに今起きている課題に、自分が経営者ならどう向き合うか」を問われます。いわば“生きた経済学”で、これを続けていけばとんでもない力が身につく――そう感じて、BBT大学院への入学を決めました。

――大前研一は「うち(BBT)は教えない学校だよ」とよく言いますよね。

そう。教えてくれないんですよね(笑)

――明快な答えがほしい、という人にはBBTは向いていないかもしれません。でも、「自分はこう思うんですけど、どうですか?」と、物事を主体的に考える人には惜しみなくアドバイスをくれる環境です。

そうですね。そう思います。

註1)「RTOCS(アールトックス)」:「Real Time Online Case Study」の略称で、BBT独自のケースメソッド。答えの出ていない「現在進行形の企業課題」をケースとして扱い、当該企業に関する調査・分析・戦略考案を自ら実施。大前研一学長の戦略系科目において、毎週1事例=2年間で約100事例 に繰り返し取り組む。

BBTの学びで、20年間のキャリアで不足していたピースに気づく

――入学されてから実際に授業を受けてみて、いかがでした?

入学後の1~2ヶ月は想像以上にしんどかったですね。

20年のキャリアがあるから、経験値である程度カバーできると思っていたのですが、いざ授業に入ったら、「自分のなかで定着しているものって意外と少ないんだな」と痛感しました。

たとえばロジカルシンキングとか。

ビジネスの現場でさんざんやってきたつもりだったけれど、実はあまりできていなかった。「AirCampus(註2)」でのテキストディスカッションって、考えが整理されていないと、言語化したときに矛盾が出てくるんですよね。

営業時代は、「口頭でのやりとりこそ自分の強み」と思っていたのですが、“その場の雰囲気”で乗りきってきただけだったんだなと。

現場仕事だけでは、思考を構造化し、言葉で伝える力が育ちきっていなかったことに気づかされた時期でした。

――「今まで使わなかった脳みそを使うから、最初はやっぱりしんどかった」といった声はよく聞きますね。

その点では、オンラインという環境に助けられたと思います。

講義の視聴は時間をしっかり確保できたときに、テキストディスカッションに参加するのはちょっとした休憩時間にと、そのときどきで効率よく学び方を選べたので、状況に合わせて“脳みその使い方”を切り替えられた気がします。

反面、24時間ずっと頭の片隅に課題やRTOCSがこびりついていて(笑)、つねに頭をフル稼働させていた感覚もありましたね。

――BBTを選んでくださったきっかけとなったRTOCS体験はいかがでしたか?

めちゃくちゃハードでした!

毎週、課題を出されるのですが、その課題がたった1行。

「もしあなたが○○○の社長だったら?」

これだけですから。

そしてたった一週間で、その企業の情報収集から分析、そして結論まで導かなければならない。これを2年間続けたのですから、終わったときは正直ホッとしましたね。

まさに“百本ノック”のような実践型の経営トレーニングはかなりキツかったですが、ビジネス思考の「地力」を鍛えるには最高の場でした。

ここで身についた考え方は、今、まさに実務で活きています。

たとえば「3C」や「ファイブフォース」などのフレームワークも、今ではパパっと頭の中で組み立てられるようになりました。分析の道筋を描く力や課題解決の糸口をつかむ力、といったスキルを確実に得られたと実感しています。

註2)「AirCampus」:BBTが開発したクラウド学習システム。各分野の一流の講師陣の講義、仲間との生き生きとしたテキストディスカッションを、いつでもどこでも体験できる。

オンラインでも孤独じゃない。“支え合う仲間”がいる環境

RTOCSは、グループワークではなく個々人がアウトプットする形式だったのもよかった。1つの課題で同期の人数分――およそ50~60通りの答えです――を読めるんですよね。

しかも、それぞれまったく視点が違う。「こういう角度から考えるのか!」と、自分以外の発想に触れられるケーススタディだったのは、とても刺激的でした。

――RTOCSのように課題にひとりで向き合ったり、勉強時間を管理したりと、どうしても孤独になりがちな環境でモチベーションを維持するのは大変だったと思います。ほかの学生さんと交流されたりはしていましたか?

はい。とくに最初のころは「キッツいよね~」と、傷をなめ合う仲間は大事でした(笑)。

ホームルームをきっかけにLINEなどでつながり、情報交換するたびに「キツいのは自分だけじゃないんだ」と心の支えになりました。

――授業以外でも、ほかの学生さんと交流はありましたか?

はい。飲み会が大好きなので(笑)、誰かが「集まりましょう」と提案したら、けっこう積極的に参加していましたね。同期で集まるのはもちろん、上とのつながりをつくってくれる同期がいたおかげで、先輩とのコミュニケーションも充実しました。

他業界の人との出会いから生まれた、“新事業のタネ”

BBT大学院で、他業界の方とのコミュニケーションを深くとれるようになったのは大きな転機でした。

新卒からずっと同じ会社にいたので、玩具業界、エンタメ業界、模型業界の中では深いつながりをもてましたが、それ以外の業界を知らなかったんです。

今では、まったく異なる業界の方からヒントをもらい、外に向けて行動することへの抵抗感が一切なくなりました。

2年間の学びを通じて、「会社で失敗しないように…」という内向きな発想をしなくなり、「どんどん行動して学ぶ」という外向きの姿勢が身につきました。それがいつの間にか自分の“行動習慣”になったのは、大きな変化だと思います。

――そのマインドセットは大きいですね。

はい。じつは在学中に、ホームルームでたまたま一緒になった歯科医の方と、歯科向けの送迎ビジネスを立ち上げたことがあるんですよ。

その方は、ターゲットを親子に絞ったユニークな歯科を経営していました。前職で子ども向けの商品を扱っていたこともあって興味をもって話をするうちに、「エンタメ系の知識と歯科をかけ合わせれば何か新しいことができるかもしれない」と可能性を感じたんです。

そこで思いついたのが、保育園の預かり時間中に子どもたちを歯科に連れて行き、予防歯科を受けてから戻ってくる、というサービス。

保護者の方からは「とっても助かる!」と非常に評判はよかったのですが、バスの運行コストが高く、歯医者さん側の負担が大きかったんですよね。

この「コスト負担をどう減らすか」を考えていくなかで、最終的に卒業研究(註3)として発表した事業プランへとつながっていったんです。

卒業研究は実践から生まれた「貸し切りバスのタイムシェアリング」

――服部さんの卒業研究は、大前研一学長から直接アドバイスをいただける「学長プレゼン」に選ばれたんですよね。たしか、卒研を発表した70~80人から最終的に抜擢された4名のうちのひとりだったとか。事業内容を教えていただけますか?

「貸し切りバスのタイムシェアリングサービス」です。

先ほどお話したように、「歯科医への送迎ビジネス」では、バスの運行コストをいかに下げるかが大きな課題でした。

貸し切りバスは国が運賃を定めているのですが、その価格どおりに運行すると、たとえば1~2時間程度だと、料金が割高になってしまうんです。

そこで、複数の事業者が1台のバスをシェアして利用できる仕組みを考えました。

タイムシェアリングにすることで、30分~1時間といった短時間でも、より手ごろな価格で利用してもらえる――そんな新しいカタチのバスビジネスの提案です。

現在、服部さんが経営している株式会社nori・noriの仕組み(右図)は、卒研で発表したビジネスプランをベースにしている。

――なるほど。ありそうでなかったサービスですね。事業プランは順調に進んだように思えますが、実際は…

まったく順調ではなかったです(笑)。

当初、思い描いていたものとは全然違うものになりました。

「ビジネスアイデア演習(註4)」という科目があるんですけど、その一回目の講義で、担当されている余語先生が「最初に思い描いたとおりには絶対にいかない」と力説されていました。それがかなり刺さりまして。

さまざまな方向から情報を集めていくうちに、やっぱり机上だけで考えたことはうまくいかない…と痛感したんですよね。

入学時に書いたエッセイなんて、卒業する頃には影もカタチもなくなります(笑)。

でも、2年かけても何も変わっていなかったら逆におかしいと思ったほうがいい。

――たしかに。スキルや知見を培っていくと、ものの見方もアップデートされていきますよね。

MBAという肩書をもっていること自体が有効と感じたことは、今のところありません。

でも、BBTで脳みその筋トレをしたことで得たスキルを、今のビジネスに生かせていると実感しています。

――最後に、MBAに挑戦しようとしている方々へメッセージをお願いいたします。

迷っている時間や悩んでいる時間があるなら、まずは動きだしてみる――その一歩にこそ意味があると感じています。

会社を辞めた直後、BBTに入学してから2~3か月経った頃に、バンダイでの後任から「事業提案について助言が欲しい」と連絡をもらったことがありました。

まだRTOCSで苦戦していたタイミングでしたが、そんなときでさえも退職前に自分が立てた企画のアラを見つけ、改善案としてアップデートできたんです。

2年間で学んだことは、今の自分が立ち上げた事業の“根っこ”になっています。

出会いも学びもたくさんあり、そのなかで視野が広がり、行動が変わっていった――そんな経験を通じて得た変化を、ぜひBBTで体感してほしいです。

註3)「卒業研究」:2年次に取り組む必修科目。およそ1年かけ、経験豊富な担当教員との面談を交えながら、実戦で価値を生む新規事業計画を立案するカリキュラム。

註4)「ビジネスアイデア演習」:BBT大学院の実務経験豊富な教授陣と、起業を経験しているティーチングアシスタント(TA)からアドバイスを受けながら、起業の具体的なアイデアやイメージをつくり上げることをゴールとする科目。