【データから読み解く】対中国直接投資動向

今回は「対中国直接投資動向」を取り上げてご紹介いたします。

前回は中国の少子化の状況を取り上げましたが、今回は世界の企業や日本企業が中国を投資先としてどう見ているのか、直接投資動向を見てみます。

中国では、不動産バブル崩壊、国内景気の悪化が指摘されています。その他に、習近平政権に入ってからの「反スパイ法」(2014年)、「改正反スパイ法」(2023年)施行によって、外国人が拘束される出来事が相次ぎ、中国在住日本人が襲撃されるなどの事件も報道されており、企業側も中国に社員を派遣することに警戒を強めるようになっているようです。いくつかの企業は、中国事業の縮小・撤退という報道も見られるようになりました。

それでは、世界各国の企業の中国への直接投資は、どのように推移しているのでしょうか。日本企業の対中国直接投資はどのように推移しているのでしょうか。日本企業は、中期的に中国を事業展開先としてどのように見ているのでしょうか。また、日本企業は中国事業をするうえで、どのように課題を感じているのでしょうか。

実際に数字を見て確認したいと思います。

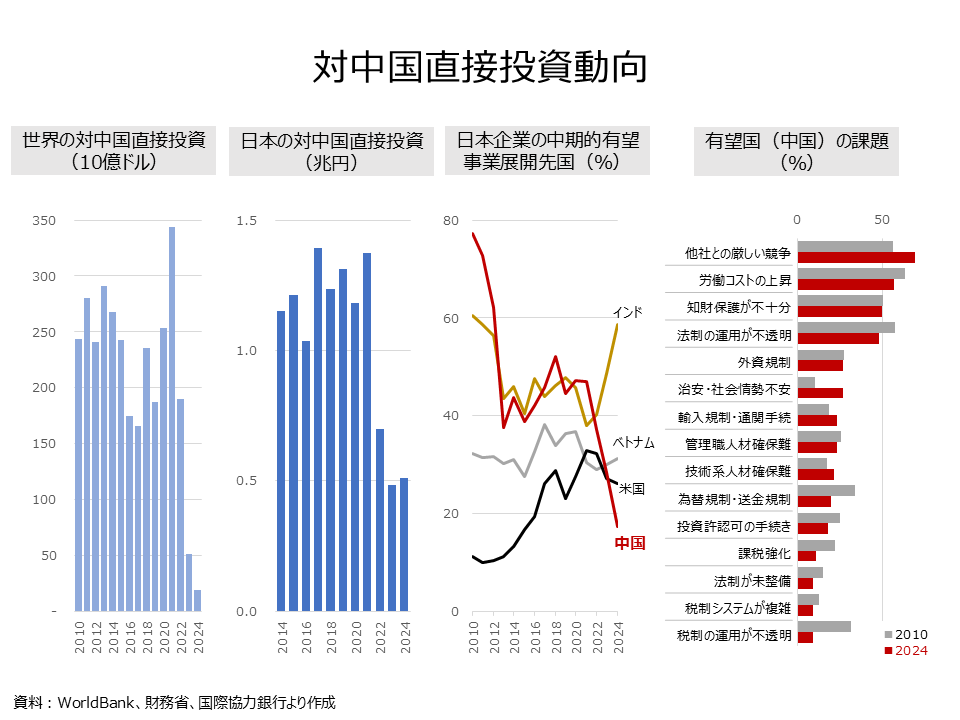

まず、世界の対中国直接投資の推移を見てみます。2010年は2437億ドルでしたが、2013年に2909億円にまで増加します。以降減少トレンドに転じ2017年に1661億ドルにまで落ち込みます。そのあと増加トレンドとなり2021年には3441億ドルとピークに達しますが、それ以降は急減トレンドとなり、2024年には186億ドルと、ピーク時の1/20近くの大幅な落ち込みとなっています。

次に、日本の対中国直接投資の推移(2014-2024年)を見てみます。2014年は1.15兆円でしたが、2017年に1.39兆円とピークに達します。以降増減しながら概ね横ばいトレンドとなります。2021年に1.37兆円となった以降は、急減トレンドとなり、2023年には、4821億円まで落ち込みます。2024年は対前年比で微増の5116億円となりましたが、ピーク時の1/3程度の規模にまで落ち込んでいます。

次に、日本企業の「中期的な有望事業展開先国(今後3年程度)各国得票率」の推移を見てみます。中国は2010年には77.3%の企業が有望な国として回答しており、他の国と比べてもダントツの1位となっていました。以降は急低下トレンドとなり、2013年の37.5%にまで落ち込みます。以降は変動しながらも上昇トレンドとなります。2021年に47%となった以降は、再び急低下トレンドとなり17.4%にまで落ち込みます。

国別でみると、2024年はインド(58.7%)が1位で、2位がベトナム(31.3)、3位が米国(26.2%)となっており、中国は6位となっています。ちなみに、4位はインドネシア25.4%、5位はタイ18.8%となっています。

なお、インドは2010年に有望と回答した企業は60.5%と、中国に次いで2位となっています。以降は低下トレンドとなります。2013年は43.6%でしたが、中国の落ち込み度合いが激しいため、この時点で中国(37.5%)を抜いて1位となっています。以降は中国と1~2位を入れ替わりながら推移しますが、2021年(38%)以降、急上昇トレンドとなり、2024年に58.7%とダントツ1位となっています。

次に、事業展開先有望国としての「中国の課題」に対するアンケート結果を見ると、2024年で最も高かったのは「他社との厳しい競争」(69.6%)となっています。以降「労働コストの上昇」(57.1%)、「知的財産権の保護が不十分」(50%)、「法制の運用が不透明」(48.2%)と続きます。

2010年と比較して変化が大きかったのは「治安・社会情勢が不安」で、2010年は10.1%でしたが、2024年は26.8%と大幅に上昇しています。

こうして見ると、世界的に見ても対中国直接投資は2021年以降大幅に落ち込んでおり、日本からの対中国直接投資も2021年以降大幅に落ち込んでいることが分かります。

日本企業の、中国での事業展開としての見方も、2021年以降「有望」と回答する企業が激減していることが分かります。

中国への直接投資、中国での事業展開は難しい時期に入っていることが分かります。このような難しい事業環境の中でも、中国でのビジネスでうまく収益を上げている企業があるとしたら、どんな企業が、どのように中国で事業を展開しているのか、参考になるかもしれませんね。