【データから読み解く】個人の生成AI利用の国際比較

今回は「個人の生成AI利用の国際比較」を取り上げてご紹介いたします。

前回は「企業の生成AI利用の国際比較」について紹介をしました。今回は、企業対象ではなく、個人を対象に生成AI利用状況の国際比較を取り上げます。

日本は生成AIの利用・導入が世界的に見て遅れているという指摘が多くなっていますが、実際に前回の「企業の生成AI利用の国際比較」を見ても、日本は他国と比較して遅れているということが分かりました。特に、米国、中国、ドイツのいずれも90%台の利用率であったのに対し、日本企業は50%台と、海外諸国と比較しても大幅な遅れとなっていることが明確になりました。

それでは個人の生成AI利用で見た場合、日本は海外と比べて生成AI利用状況はどうなっているのでしょうか。1年前と比べてどのように変化しているのでしょうか。

また、どのようなことに生成AIを利用しているのでしょうか。日本は、海外と比べてどのような状況になっているのでしょうか。

実際に数字を見て確認したいと思います。

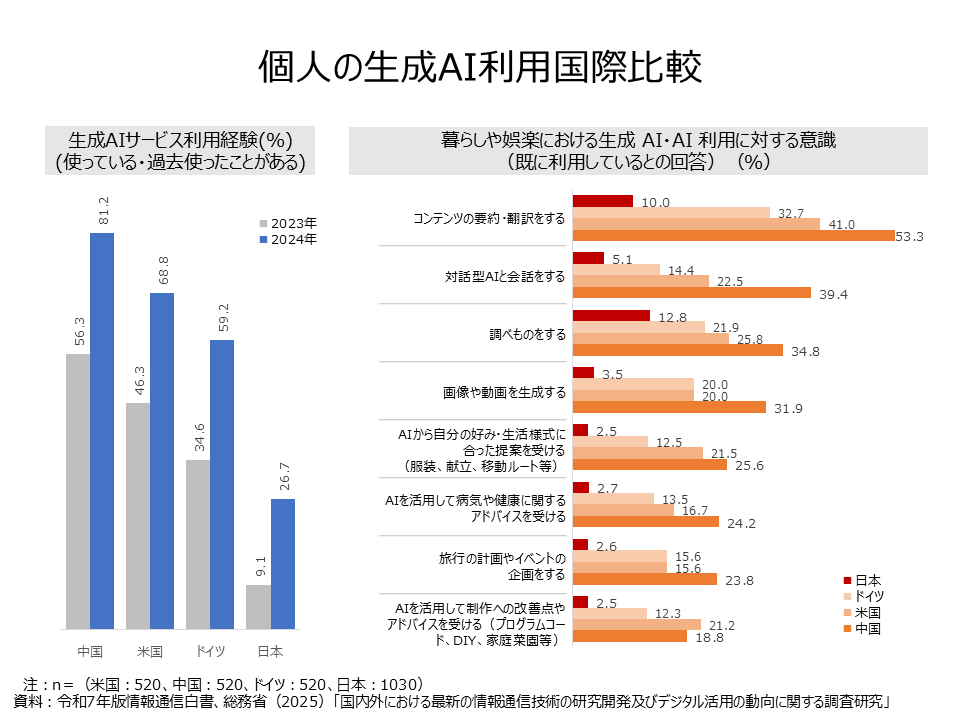

まず、国別(米国、中国、ドイツ、日本)の個人の生成AIサービス利用経験率(使っている・過去使ったことがある)を見てみます。最も利用経験率が高いのは中国で2023年で56.3%でしたが、2024年は81.2%となっています。次いで利用経験率が高いのは米国で2023年は46.3%、2024年は68.8%となっています。ドイツは2023年が34.6%、2024年が59.2%となっています。日本は最も低い利用経験率となっており、2023年が9.1%、2024年が26.7%となっています。

次に、どのようなことに生成AIを利用しているのか、暮らしや娯楽における生成 AI・AI 利用に対する意識を見てみます。ここでは、「既に利用している」との回答のみを抽出して、米国・中国・ドイツ・日本の4か国で国際比較した数字を確認したいと思います。

全般的に、最も高い利用状況となっているのは中国で、次いで米国、ドイツ、日本の順となっています。

個別の項目別に見ると「コンテンツの要約・翻訳をする」は中国が53.3%、米国が41%、ドイツが32.7%、日本は10.0%となっています。「対話型AIと会話をする」は中国が39.4%、米国が22.5%、ドイツが14.4%、日本が5.1%となっています。「調べ物をする」は、中国が34.8%、米国が25.8%、ドイツが21.9%、日本が12.8%となっています。「画像や動画を生成する」は中国が31.9%、米国が20%、ドイツが20%、日本が3.5%となっています。「AIから自分の好み・生活様式に合った提案を受ける(服装、献立、移動ルート等)」は、中国が25.6%、米国が21.5%、ドイツが12.5%、日本が2.5%となっています。「AIを活用して病気や健康に関するアドバイスを受ける」は、中国が24.2%、米国が16.7%、ドイツが13.5%、日本が2.7%となっています。「旅行の計画やイベントの企画をする」は、中国が23.8%、米国が15.6%、ドイツが15.6%、日本が2.6%となっています。「AIを活用して制作への改善点やアドバイスを受ける(プログラムコード、DIY、家庭菜園等)」は、中国が18.8%、米国が21.2%、ドイツが12.3%、日本が2.5%となっています。

個別項目のいずれを見ても、日本は4か国中で最も低い比率となっていることが分かります。

こうしてみると、中国の生成AI利用率が際立って高いことが分かります。その一方で、日本の生成AI利用率が際立って低くなっていることも分かります。

各国ごとの暮らしや娯楽における利用シーンで見ると、日本は「調べ物をする」が最も高くなっているのに対し、中国・米国・ドイツでは「コンテンツの要約・翻訳をする」が最も高くなっており、使い方・利用シーンでも、日本と海外では大きな差があることが分かります。

年代的な傾向を見ると、いずれの国でも若い世代であるほど、生成AI利用率が高くなっていることが分かります。日本が個人レベルでも生成AIを利用していくようになるには、「調べものをする」以外の用途で、「コンテンツの要約・翻訳をする」や「対話型AIと会話をする」といった利用が身近に使われるようになると、日本全体の生成AI利用率が高まっていく可能性が高そうです。AI利用が日常会話で語られるようになると、もっと身近に感じ、自分も使ってみようと思う人が増えるかもしれませんね。

資料:

総務省令和7年版情報通信白書

総務省(2025)「国内外における最新の情報通信技術の研究開発及びデジタル活用の動向に関する調査研究」