【データから読み解く】中国の少子化の動向

近年、中国でも少子化が問題となっており、社会問題となっています。

中国は、1980年頃に人口抑制策として1組の夫婦がもうける子供の数を1人に制限した「一人っ子政策」を導入しましたが、その当時は「中国の人口は2050年に40億人まで増える」との調査が発表されており、世界の最貧国だった当時の中国では人口増加による食料不足への懸念が強い状況でした。一人っ子政策導入後は、人口抑制の効果が出たものの、少子化が止まらず、2016年には一人っ子政策を転換し、全ての夫婦に2人目、21年に3人目の出産を認めるようになりました。しかし、その後も、少子化に歯止めがかからない状態となり社会問題されているようです。

それでは、中国の年齢別人口構成はどのように推移しているのでしょうか。出生数はどのように推移しているのでしょうか。また中国の14歳以下の人口比率は日中韓で比較すると、どのくらいの水準なのでしょうか。特殊合計出生率は日中韓で比較するとどのくらいの水準なのでしょうか。

実際に数字を見て確認したいと思います。

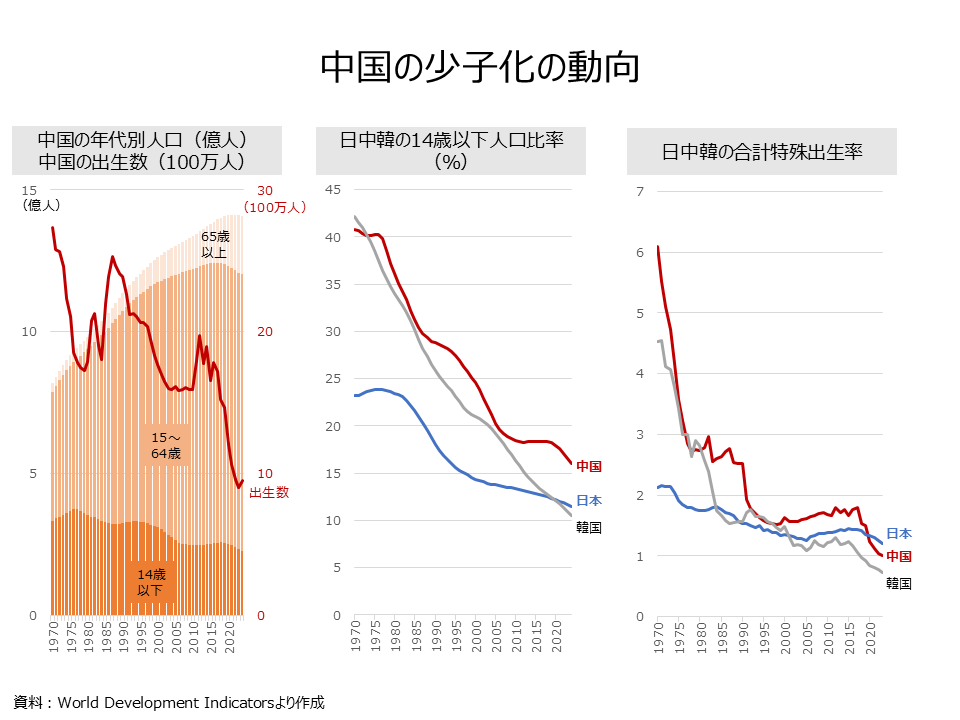

まず、中国の年代別の人口の推移を見てみます。中国の人口全体では、1970年は6.7億人でしたが、そこから増加トレンドで、2021年に14億1240万人とピークに達します。以降微減トレンドとなり2024年は14億90万人となっています。このうち、14歳以下人口を見てみると、1970年は3.3億人で、1977年に3.8億人とピークに達します。以降は減少トレンドなり、2024年には2.3億人となっています。一方、65歳以上の人口を見てみると、1970年は3034万人でしたが、以降は増加トレンドとなっており、2024年には2.1億人にまで増加しています。中国の出生数を見ると、1970年は2736万人で1979年の1727万人まで落ち込んでいます。その後増加に転じ、1987年に2529万人にまで増加しています。以降は減少トレンドとなり、2023年に902万人と最小数を記録します。翌2024年には954万人と、前年よりも微増していますが、1000万人を割り込んだ状況が継続しています。

次に、14歳以下人口比率を、日中韓で比較してみます。中国は1970年は40.8%でしたが、以降は低下トレンドで、2024年は16%となっています。日本は1970年は23.3%で、1976年まで微増していますが、以降は低下トレンドとなり、2024年は11.4%となっています。韓国は、中国よりも低下スピードが速く、1970年の42.1%から2024年の10.6%にまで低下しています。14歳以下人口比率では、中国の低下が激しいものの、韓国の低下度合の方がより激しくなっています。中韓と比較すると、日本の低下度合が緩やかであることが分かります。

次に、日中韓の特殊合計出生率を比較してみます。中国は1970年は6.09でしたが、そこから急低下トレンドとなり、1998年の1.52まで低下しますが、以降は横ばい・微増トレンドとなります。2017年に1.80となった以降は、再び急低下トレンドなり2023年には0.999と1を下回る水準にまで低下しています。日本を見ると、1970年は2.13と、日中韓で最も低い値となっています。以降は緩やかな低下トレンドとなり2005年の1.26で底を打ち緩やかな上昇トレンドへと転じます。2015年に1.45となりましたが、以降は再び低下トレンドとなり2023年は1.2となっています。韓国は、1970年は4.53でしたが、以降は急低下トレンドとなり1987年の1.53まで低下します。その後増減を繰り返しながら、全体としては低下トレンドとなっており2023年には0.72となっています。

特殊合計出生率を見ると、日本の低下の度合いが中国・韓国と比較的緩やかであることが分かります。中国は、2017年以降の低下の度合いが大きくなっていることが分かります。

こうして見ると、少子化は日本でも大きな問題となっていますが、少子化へと転じているスピード、度合でみると、中国・韓国の方がより大きな問題となっていることが分かります。

中国の場合、一人っ子政策が2016年に解除されても、出生数増加や出生率向上に転じる様子が見られず、2018年以降は、出生数の減少、出生率の低下が激しくなっていることが分かります。一人っ子政策の影響で、結婚適齢期の男女比率が男性が高いなどの歪んだ人口構成となったため、結婚できない男性も多くなるとみられており、婚姻数も大きく減少しているようです。中国政府が、少子化に歯止めをかけようと、施策を講じているようですが、今後さらに中国の出生数が減少し、中国の少子高齢化が加速することが予想されます。

日本は先行して少子高齢化が進行してきたので、少子高齢化対応の事業構築できれば中国等でも展開できる可能性が高そうです。