【データから読み解く】企業の生成AI利用の国際比較

今回は「企業の生成AI利用の国際比較」を取り上げてご紹介いたします。

近年、生成AIの進化は目を見張るものがあります。数か月前に「最先端」と言われていた技術が、今では当たり前のように使われる。そんな変化のスピードで、世界中の企業がAIの導入を加速させています。

そうした中で、日本企業の生成AI利用は、他の国と比べて遅れているとの指摘や報道が数多くみられます。生成AIの開発では、日本は米国・中国に大きく離されていますが、企業の生成AI活用状況でも、海外企業と比べても遅れているということになります。

それでは日本企業の業務での生成AI利用率はどの程度で、海外主要国の企業と比べてどのように異なっているのでしょうか。また、業務別に見た場合、日本企業の利用率はどのくらいで、他の国と比べてどのような違いがあるのでしょうか。

また、生成AI導入に際しての懸念事項として挙げている項目に、日本企業と、海外企業との間にどのような違いがあるのでしょうか。

実際に数字を見て確認したいと思います。

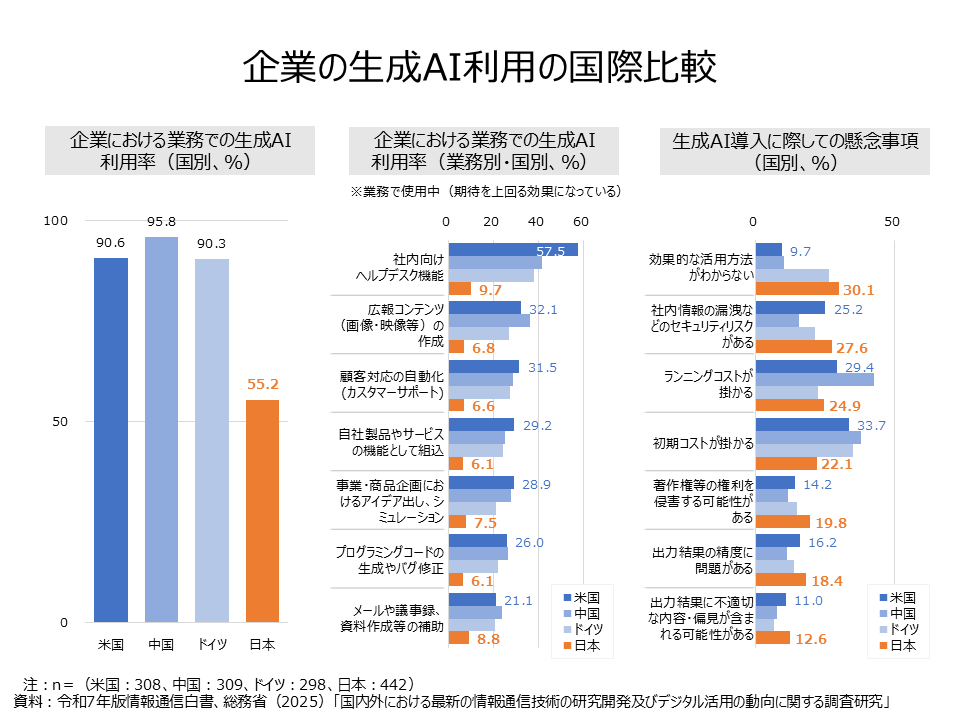

まず、国別(米国、中国、ドイツ、日本)の企業における業務での生成AI利用率を見てみます。最も生成AI利用率が高いのは中国で95.8%となっています。次いで高いのは米国で90.6%となっています。以降、ドイツ90.3%となっており、日本は55.2%と最も低い数値となっており、他の3か国と比較しても大きな差がついています。

次に、企業における業務での生成AI利用率を業務別・国別に比較してみたいと思います。業務別で、「業務で使用中(期待を上回る効果になっている)」との回答の率を見てみます。

「社内向けヘルプデスク機能(マニュアルや規約の参照、社内システムに関する問合せ対応等)」で見ると、米国は57.5%と最も高く、日本は9.7%と最も低くなっています。「広報コンテンツ(画像・映像、記事、キャッチコピー等)の作成」では、米国は32.1%ですが、日本は6.8%となっています。「顧客対応の自動化(カスタマーサポート等)」は米国が31.5%、日本が6.6%となっています。「自社製品やサービスの機能として組み込み」は米国が29.2%、日本は6.1%となっています。「事業や商品の企画におけるアイデア出し、シミュレーション」は米国が28.9%、日本が7.5%となっています。「プログラミングコードの生成やバグ修正」は米国が26.0%、日本が6.1%となっています。「メールや議事録、資料作成等の補助」は米国が21.1%、日本が8.8%となっています。

概ね、いずれの業務でも、「業務で使用中(期待を上回る効果になっている)」企業は米・中・ドイツは20-40%台ですが、日本は6-9%台にとどまっており、最も低い状態になっていることが分かります。

次に、「生成AI導入に際しての懸念事項」を国別にみてみたいと思います。

「効果的な活用方法がわからない」は米国は9.7%と最も低くなっていますが、日本は30.1%と最も高くなっています。「社内情報の漏洩などのセキュリティリスクがある」は米国が25.2%、日本が27.6%となっています。「ランニングコストが掛かる」は、米国が29.4%、日本が22.1%となっています。「初期コストが掛かる」は米国が33.7%、日本が22.1%となっています。「著作権等の権利を侵害する可能性がある」は米国が14.2%、日本が19.8%となっています。「出力結果の精度に問題がある」は米国が16.2%、日本が18.4%となっています。「出力結果に倫理上不適切な内容や偏見が含まれる可能性がある」は米国が11.0%、日本が12.6%となっています。

「ランニングコストが掛かる」「初期コストが掛かる」といったコストに関する懸念以外は、概ね日本が最も高い数字となっていることが分かります。

こうしてみると、生成AIの利用率は、米中ドイツ等の国よりも大幅に低い状態となっており、業務別の生成AI利用率で期待以上の成果を出している割合でみても、日本の水準の低さが際立っていることが分かります。特に「社内向けヘルプデスク機能(マニュアルや規約の参照、社内システムに関する問合せ対応等)」での差が顕著であることが分かります。

こうした生成AI利用率の違いの背景に、日本企業が「効果的な活用方法がわからない」こと、「社内情報の漏洩などのセキュリティリスクがある」ことが大きな懸念要因になって利用が遅れていることが分かります。

「分からないから」「セキュリティリスクがあるから」生成AIを利用しないでは、いつまでたっても導入が進まないものと考えられます。小さなプロジェクトでも良いから、利用して、小さく実践しながら知見を蓄え、リスクを回避する方法を習得していくような取り組みが重要になりそうです。

資料:

総務省令和7年版情報通信白書

総務省(2025)「国内外における最新の情報通信技術の研究開発及びデジタル活用の動向に関する調査研究」