ポストコロナ時代に役立つBBT大学院の学び<第2回>ポストコロナ時代に求められる力を獲得するBBT大学院での学び

執筆:北憲祐(ビジネス・ブレークスルー大学院教務部 部長)

編集/構成:mbaSwitch編集部

『ポストコロナ時代に役立つBBT大学院の学び<第1回>』では、ポストコロナ時代に必要な3つの能力についてフォーカスしてきました。

<第2回>の今回は、必要な能力を個人が備えていくための一つの手段として、BBT大学院での学びがどのように活用できるのかを紐解いていきたいと思います。実際のデータ分析も含めて考察したことで、改めてポストコロナ時代との親和性と有効性が見えてきました。

1.ビジネスでの実践力に焦点を当てたカリキュラムと教員

国内外には多くの大学があり、MBAをはじめ多様なビジネス系学位の取得が可能ですが、私はBBT大学のMBAがポストコロナ時代のビジネスパーソンに必要な能力を身に付けるプログラムであると自信をもってお伝え出来ます。

BBT大学院は経営コンサルティング会社のマッキンゼー・アンド・カンパニーの日本支社長やアジア太平洋地区会長を歴任した大前研一が2005年に開学したMBA課程を持つ大学院で、学術研究を中心に据えてきた伝統的な大学とは異なり、世界中のビジネスパーソンが日々刻々と変化する経営環境において活躍するためのビジネスの普遍的・最先端の知見をビジネスの実務家から学べる学校を作りたいという想いから生まれました。

そのため、教員の大半は経営者・起業家・経営コンサルタントなどビジネスの現場において顕著な実績を残した一流のビジネスパーソンであることを重視しています。

▶BBT大学院教員紹介は →こちら

またカリキュラムについても、経営学の基礎を学ぶ一般的なMBAで提供される科目だけでなく、実際のビジネス現場において実践して活躍できる能力を身に付けられる内容であることに重点をおいています。ここでは他大学のMBAにはない2つの特徴的な科目と学習手法をご紹介します。

Real Time Online Case Study

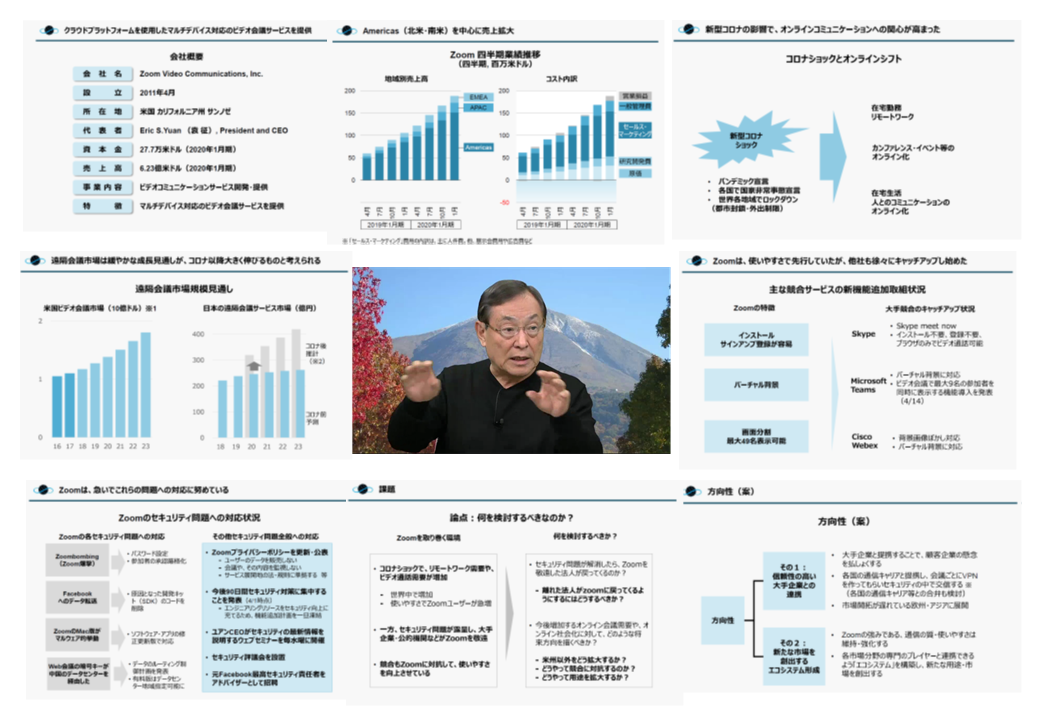

1つ目は「Real Time Online Case Study(RTOCS:アールトックス)」と呼ばれるBBT大学院独自のケーススタディです。

MBAで使用する一般的なケーススタディは教員や学校が作成した過去のビジネスケース資料を学生が読み込んだうえで議論をするというものですが、BBT大学院のRTOCSは「もしあなたが●●社の社長であれば、今のビジネス環境のなかでどういった戦略・解決策を立案して実行するか?」という現在進行形かつ実在の企業のケースを用いたものです。

このRTOCSはとても難しい課題です。なぜなら学生は全くヒントが無いなか市場や競合のリサーチと自社の分析、本質的な問題点の発見とその問題点に対しての有効な戦略と解決策の策定を行わなければなりません。

必要な情報が全てドキュメントに記載されており、それを取捨選択するだけの一般的なケーススタディとは全く難易度が異なります。またRTOCSは1週間ごとに新しい企業のお題が出されるため、限られた時間内でリサーチ・分析・戦略策定の全てをこなすというスピード感と高度なタイムマネジメントスキルが必要になります。

このRTOCSは大前研一がマッキンゼーでのコンサルティングや複数の国家トップのアドバイザーとして培ってきた経験をもとに考案されたBBT大学院独自の学習手法であり、いわば大前研一のノウハウ・思考法を会得するためのものです。

もちろん一般的なケーススタディも論理的思考力の鍛錬や経営理論の理解という点では効果的ですが、ポストコロナ時代という前例の全く通用しない環境でアジャイル的に早いスピードで戦略を立て実行していくことが求められる時代では、一般的なケーススタディに取り組むだけでは十分とはいえず、RTOCSで習得できる能力が非常に重要であると考えています。

なお実際の授業では、学長の大前研一も学生の皆さんと同様にRTOCSに取り組み、1週間後に学長の分析結果と戦略案を示します。

ただし学長の示した分析と戦略案が正解というわけではありません。重要なことは、その結論に至った分析や思考プロセスについて大前学長と自分を比較し、問題発見力・分析力・戦略立案能力を高めていくことにあります。

なお自分と他の人のアウトプットとの差や違いを認識することは思考を深めることにつながり、教育効果上とても有用と言われています。

※詳しくは『いいオンライン学習の選び方 <第1回>いいオンライン学習の三大要素』の記事をご覧ください。

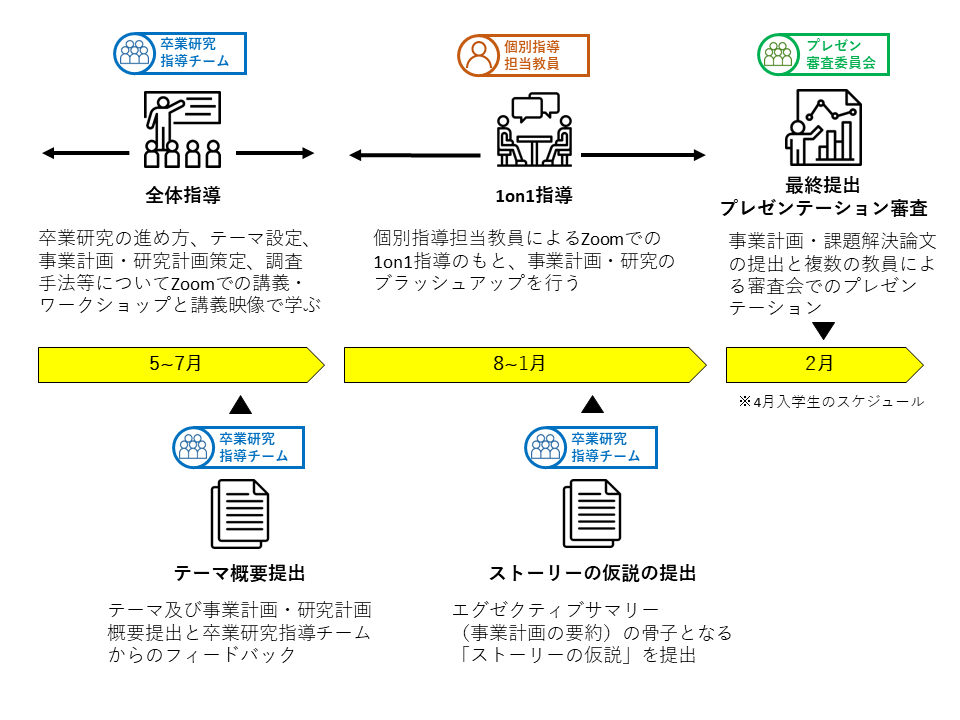

卒業研究

2つめは卒業研究です。他大学のMBAやビジネス系修士課程でも修士論文を作成することはありますが、BBT大学院の卒業論文は大きく異なります。

一般的に修士論文は新たな発見や現象の解明・分析という学術論文としての評価が中心ですが、BBT大学院の卒業論文は「実際のビジネスにおいて成功する事業計画か?」「実際に起きている社会問題を解決できるプランが策定されているか?」という点を重視しています。

この違いは先に述べましたビジネス実践力に焦点を当てたBBT大学院と学術研究の成果を重視する伝統校との文化と思想の違いによるものです。マーケティングや会計・財務、組織人事に関する理論や事例を個別で学んでも、それらを統合して考えるプロセス・演習が無い限り、実践のビジネスでは使える能力にはなりません(サッカーで言うとパス・シュート・ドリブルなど個別に練習しただけで練習試合やミニゲームでプレーしたことがない選手が急に公式戦に出るようなものに近いでしょう)。

また仮にビジネスプランを作る科目があったとしても、その担当教員が経営者やビジネス実務家の経験や視点を持っていない場合、定められた手法に沿って調査されているか、フレームワークの使い方や経営理論の理解が間違っていないか、と言った点については評価・指導できるかもしれませんが、新規事業計画であればそのプランが実際のビジネスとして成功しそうか、組織構造やビジネスプロセスの改善提案であれば実際の企業に導入して成功しそうか、といった点については実際のビジネスの修羅場を乗り越えてきた方の持つ経験や凄みには到底及ばないでしょう。

私たちはMBAで学ばれる方の大半はビジネスに使える能力を身に付けることを最大の目的として入学されていると考えていますので、BBT大学院のMBAの集大成である卒業研究ではビジネスの実践で使えるテーマを取り上げ、また指導もビジネスの修羅場を乗り越えてきた本当の実務家教員が複数で行う構成にしています。

2.圧倒的なアウトプット量

学習においては「アウトプットすること」が非常に重要です。英語が使えるようになるにはとりあえず喋ることが重要、仕事での書類作成も何度も書くことで上達する、といったことは多くの方が経験されているかと思うので「アウトプット」が学習に重要ということは感覚的に理解されているのではないかと思いますが、学術的にもアウトプットすることが思考を深めるきっかけになるとの報告があります。

※詳しくは『いいオンライン学習の選び方 <第3回>「知っている」だけでは大したことはない』の記事をご覧ください。

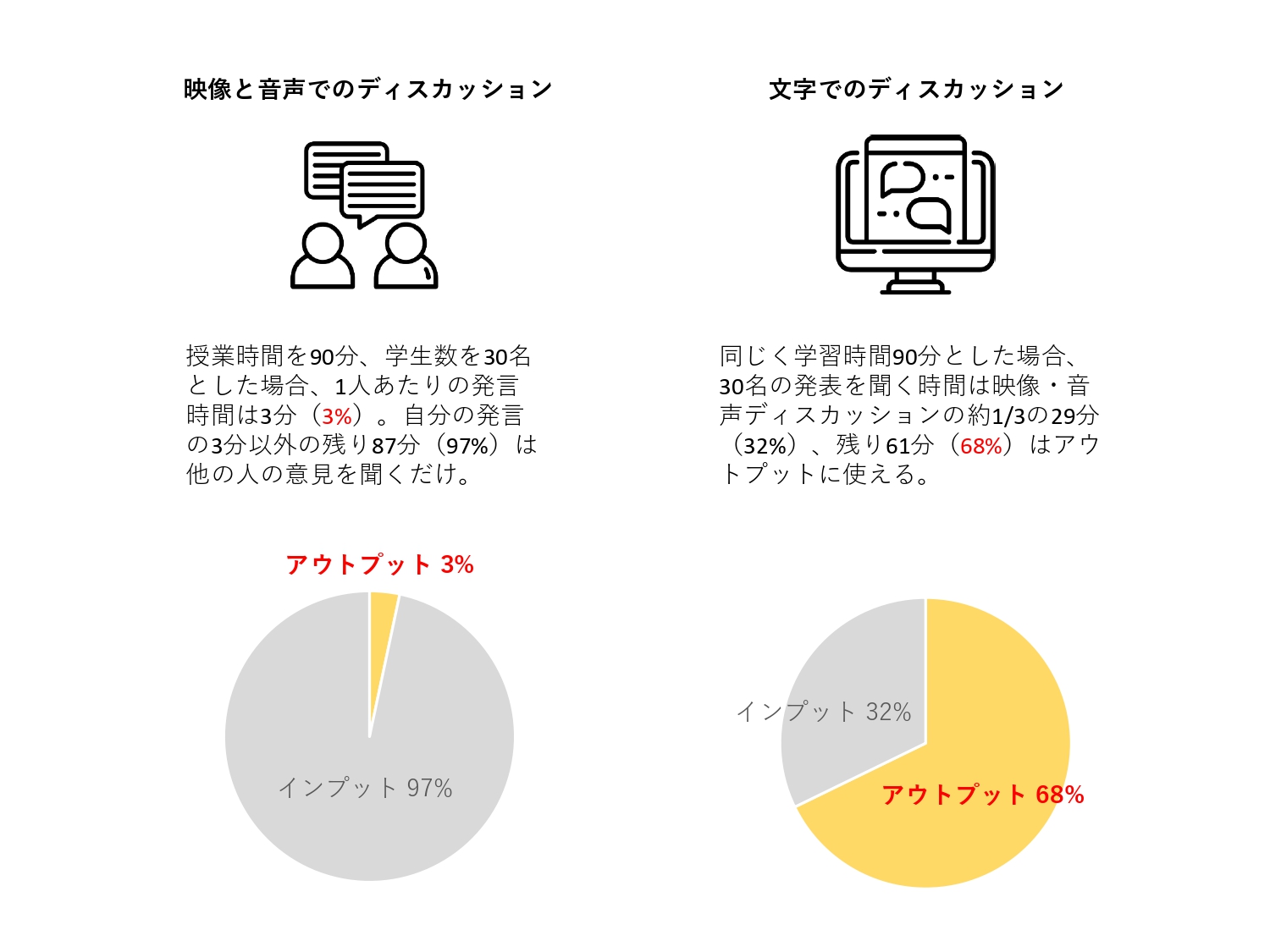

BBT大学院のMBAはAirCampus®という自社開発のシステムを使いテキスト(文字)ベースでディスカッションを行っていきます。

このテキストベースでのディスカッションは学習においてはあまり馴染みがないかもしれませんが、教室内で行われるディスカッションやZoomのような遠隔会議システムを使った映像と音声によるディスカッションに比べ、短時間で圧倒的なアウトプット量を実現することができます。

例えば90分の授業のなかで30人のクラスメイトが口頭で発表をした場合、1人3分話すだけで90分の授業が終わってしまいます。一方、「読む」ことは「聞く」ことの3倍の情報を処理できるとも言われていますので、文字ベースのディスカッションの場合、インプットの時間を1/3に短縮することができます。そしてその分を自身のアウトプットに費やすことができるため、以下の図の通り20倍以上のアウトプットが可能になります。

更に、自分自身のアウトプットの量が増えるのと同様に他のクラスメイト全員のアウトプットの量も増えるため、より多くのインプットもできる非常に効率的なディスカッションが行えます。

実際にBBT大学院のMBAでは、COVID-19感染拡大により各大学で学習をどう続けるかと議論されていたなかでも大量のアウトプットと議論がテキストベースでされていました。具体的な数字を申し上げますと、2020年4~7月の間に293人の在校生(MBA課程のみ・休学者除く)で74,800回の発言を通して53,093,428文字のやり取りが行われました(この数字には講師が一方的に話す講義部分は含まれていませんので、純粋に学生と教員の間で行われた議論のみをカウントしています)。

つまり1人あたり平均45,301文字の発言を1か月でしていることになり、もし同じ分量を口頭で話そうとすると、1分あたり300文字話すと仮定すると約2.5時間が必要になります。

教室やZoomでディスカッションした場合、1か月のうちに1人で2.5時間も一方的に話す時間をもらえるでしょうか?

例えば教室に集合して授業をしている大学で、2週に1回3時間の授業を3科目同時で履修していた場合、1か月のトータルの授業時間は18時間で、そのうち半分を講師による講義に使っていると仮定した場合、学生が議論できる時間はたったの9時間です。更に1クラス30人でそれを割ると実質のところ1人当たりたった18分しか話していない計算になります。

しかも授業の時間には上限があるので、どれだけ自分が事前に多くの準備をして豊富なアイデアを持っていて、更にクラスメイトの発言の機会や時間を奪って発言をしたとしても、発言できる時間には限界があります。

一方、テキストベースのディスカッションではそういった制約がないため、自分と同じく学習意欲の高いクラスメイト同士で好きなだけ議論を続けることも可能です。

もし自分の好きな学習スタイルは授業を聞くだけであまり発言することには価値は感じない、という方であれば教室やZoomでの授業の方が合うのかもしれませんが、貪欲に自分の能力を高めたいという方については、圧倒的なアウトプット量をこなせるテキストベースのディスカッションを一度は検討されることをお勧めします。

3.15年を超えるオンラインMBAの実績とアセット

COVID-19によりオンライン学習が非常に注目を浴びていますが、BBT大学院は国内初のオンラインMBA課程を持つ経営専門職大学院として15年前の2005年に開学し、これまで1300名を超える卒業生を輩出してきました。

更に㈱ビジネス・ブレークスルーとオーストラリア・BOND UniversityとのジョイントオンラインMBAプログラムのBOND University-BBT Global Leadership MBA Program(2001年開講)を加えるとBBTグループとして合計2600名ものMBAホルダーをオンラインで輩出してきました。

2000年代前半という早い時期から完全オンラインでのMBA課程を始めた背景には、世界中のビジネスパーソンがいつでもどこでも学べる環境を作りたいという開学時の理念と、学長の大前研一自身が2000年に出版した著書『The Invisible Continent(邦題:新・資本論-見えない経済大陸へ挑む-)』のなかでも言及していますが、インターネットとサイバー空間の将来性を見据えたことを基礎としており、「オフラインの教室で授業ができないからオンラインで代替しよう」という昨今のCOVID-19の影響によるオンライン教育への転換とは全く異なる出発点から始まっています。

そのような背景のもとオンラインMBAのファーストペンギンとして挑戦と試行錯誤を繰り返してきた20年を踏まえ、私はBBT大学院のオンライン学習手法には2つのメリットがあると考えています。

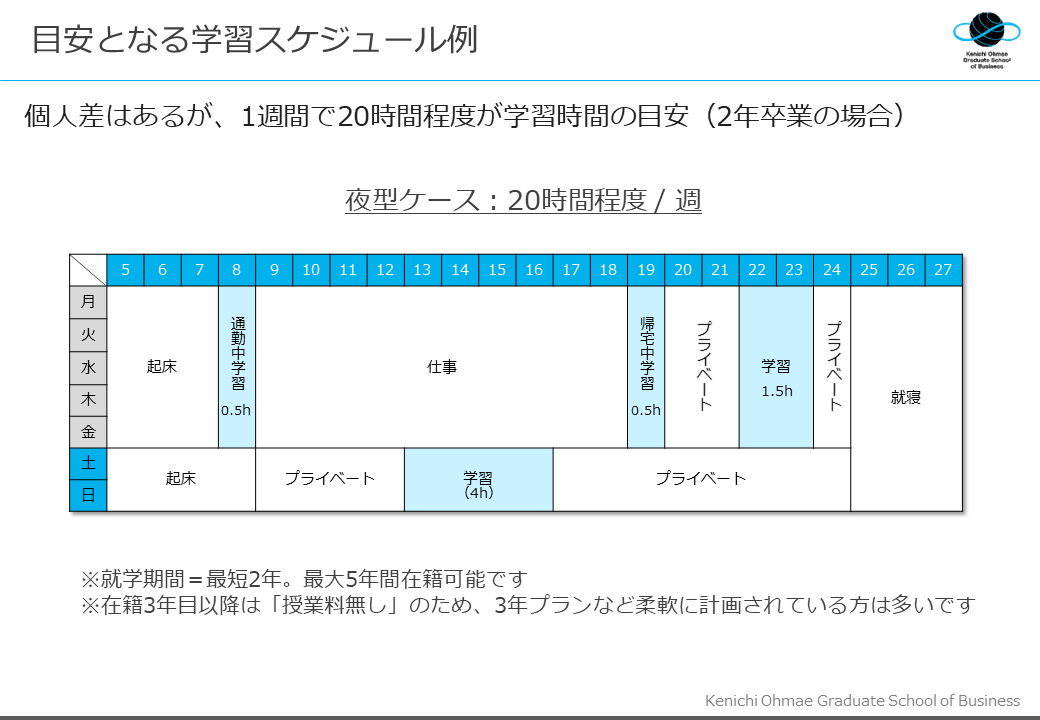

1つめは、生活スタイルや居住地に関わらずいつでもどこでも学べることです。

BBTのオンライン学習は、講義はオンデマンド型の映像視聴方式、ディスカッションは1週間程度の期間を設けた非同期型のテキストベース方式、試験や課題もBBT独自開発の学習システムから提出する方式を採用しており、出張や急な業務が発生することが多く決められた時間に通学したりZoom等のセッションに参加できない、家庭の事情で早朝や深夜にしか勉強の時間を取ることができない、海外に住んでおり時差の都合で日本在住者の時間に合わせたZoomセッションに参加できない、といった方でもしっかりと学べることができます。

他大学でも出席できない場合は当日の講義の映像を後日視聴できるなどの措置もあるようですが、先ほども述べましたがアウトプットやディスカッションのない学びは非常に効果が薄いため、楽してMBAという学位を取得されたい方にとってはいいかもしれませんが、本気でビジネスの能力を上げたいという方についてはあまりお勧めできない方法だと個人的には感じます。ちなみにBBT大学院でもZoomを使った授業やセミナーは数多く設けていますがあくまで任意参加となっています。

2つめは学生や教員の多様性です。

イノベーションのキーワードとして企業や組織の多様性が重要であるということは以前から言われていますが、BBT大学院のMBAは非常に多様性に富んだメンバーで学ぶことができます。1点目で述べたメリットである生活スタイルや居住地に関わらず学べるということは、多様な生活スタイルや居住地の学生が一緒に学べるということも意味します。

一般的な大学の場合、毎日同じような時間に仕事が終わり、かつその大学の周辺に住んでいる、という方が大多数にならざるをえず、非常に同質性の高いメンバーで学ばざるを得なくなります。

一方BBT大学院では、日本国内は北海道から沖縄まで、国外も北米・中米・南米・アジア・中東・欧州・オーストラリア・アフリカと世界中から学生が集まります。また業界・職種・職位も多様で、一般企業の社員だけでなく経営者や起業家、海外現地法人責任者、コンサルタント、士業、医師、研究者、公務員、NPO法人構成員など色々なキャリアの方が入学されます。

更にオンラインで指導ができることから教員も非常に多様で、日本国内だけでなくアメリカ・中国・ベトナム・シンガポール・サウジアラビア・ベルギー・オーストラリア・ケニア等にビジネスや生活の拠点を構えている講師もいます。

このような多様なメンバーと一緒に2年間議論して得られる学びとネットワークは、書籍などで説明されている定型化された経営理論やフレームワークをいくら学んでも得られない、これから起きる激動の時代を生き抜くためのパワフルで血の通ったビジネスの知識と能力が得られるものと考えています。

以上の通りポストコロナ時代で必要な能力と、その能力習得についてBBT大学院のMBAがどう貢献できるかを述べさせて頂きました。ただし最初に申し上げましたが、これからは本当のVUCAの時代で、より一層誰もが正解が分からない時代になるため、私たちBBT大学院も絶対に間違いのない答えを皆さんにお示しすることはできません。

しかし私たちは、今後世界はどう変わっていくのか、またそこで生き抜くためには何の能力が必要になるのか、またどうやってその能力を身に付けられるのかを日々考えてBBT大学院の教育に反映させています。

もし私たちの考えに少しでも共感いただき、BBT大学院で学ぶことについてご興味を持たれた方がいらっしゃれば、是非一度本学にご質問・ご相談を頂ければと思います。

4.修了生寄稿紹介

最後に、BBT大学院のMBAでの学びをよりイメージしていただけるよう、今回は修了生の寄稿「ポストコロナ時代に役立つBBTの学び」をご紹介させていただきます。

他にも本学ホームページでは、実際に修了された方の体験談を数多くご用意させて頂いております。

300名を超える修了生の入学動機やBBT大学院のMBAが自身に与えた影響などをまとめた「ROLE MODELS」や、BBTでの学びを卒業後にどう生かしているか、また同僚や上司はBBT修了生をどう評価しているかインタビューを掲載した「MYLIFE(ミライフ)」等、多数の記事を用意しています。

リーマンショックや東日本大震災など、今回のCOVID-19感染拡大と同様に社会構造や経済に大きな影響を与えた出来事の後に入学された方のインタビューも多く掲載されています。ポストコロナ時代に向けて、自分はどこを目指すべきか、大切なものは何か、今何をすべきなのか、ということの参考にして頂ければと思います。

第3回~第7回の記事は順次公開いたします!お楽しみに。

<第3回>遠藤功二さん(修了生)の寄稿文は →こちら

<第4回>伊賀正志さん(修了生)の寄稿文は →こちら

<第5回>小林純人さん(修了生)の寄稿文は →こちら

<第6回>田村悦子さん(修了生)の寄稿文は →こちら

<第7回>井上光晴さん(修了生)の寄稿文は →こちら

北 憲祐(きたけんすけ)

ビジネス・ブレークスルー大学大学院教務部 部長

関西学院大学商学部卒業。リーズ大学MBA修了。大手損害保険会社の営業、大阪の私立大学のオープンイノベーション推進担当を経て2016年に㈱ビジネス・ブレークスルーに入社。ビジネス・ブレークスルー大学大学院及びBOND University-BBT Global Leadership MBA Programのカリキュラム開発、受講生の学習及び学生生活支援、学校経営・ガバナンス等の業務に従事。