【データから読み解く】地域活性化起業人の動向

今回は「地域活性化起業人の動向」を取り上げてご紹介いたします。

近年、都市部の民間企業の勤める会社員などを地方自治体(市町村)に派遣し、観光振興や地域産品の販路拡大、DXなどに専門人材として関わってもらう「地域活性化起業人」制度を活用する自治体が増えているようです。

「地域活性化起業人」制度は、都市から地方へ人の流れを後押しするため14年から始まった総務省の制度で、3大都市圏の民間企業の社員を市町村に派遣し、経営などの民間ノウハウを地域活性化に生かすことを目的としています。派遣元の企業に籍を置いたまま半年~3年間働く。自治体が企業に払う負担金や起業人が提案した事業の経費は国が特別交付税として補助する仕組みとなっています。

確かに、同制度に限らず自治体による民間人材の登用に関する話題をよく耳にするようになっています。

それでは、地域活性化起業人はどの位の人数で、どの位の伸びを示しているのでしょうか。導入する自治体数の数はどの位で、どの位伸びているのでしょうか。派遣する企業の数はどの位増えているのでしょうか。また、どの地域で地域活性化起業人の受け入れが多く。どの企業が多く派遣しているのでしょうか。

実際に数字を見て確認したいと思います。

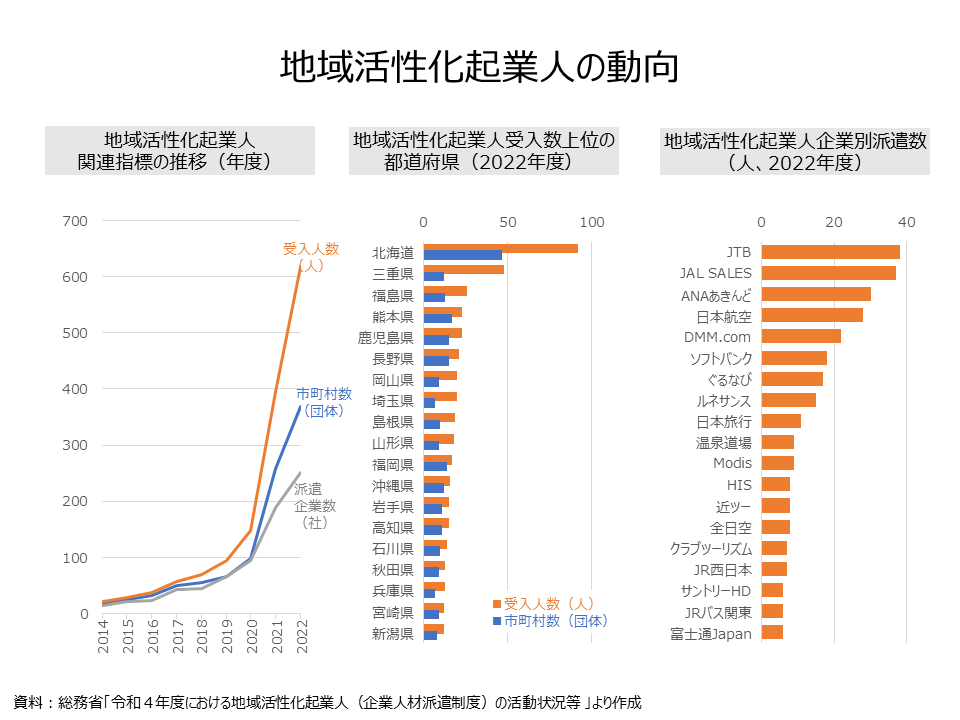

まず、地域活性化起業人の受入市町村数、受入人数、派遣企業数の推移を見てみます。

地域活性化起業人を受け入れた市町村数(団体数)は、2014年度は17団体でしたが、そこから増加トレンドで2020年度に98団体となっています。翌2021年度(258団体)から急増し、2022年度には368団体へと急拡大しています。

地域活性化起業人の受入人数でみると、2014年度は22人でしたが、そこから増加トレドとなり、2020年度に148人となっています。翌2021年度には395人、2022年度は618人と急拡大しています。

地域活性化起業人を派遣する派遣元企業の数でみると、2014年度は15社でしたが、そこから増加トレンドで、2020年度で95社となっています。翌2021年度は188社、2022年度は252社と、こちらも急増していることが分かります。

次に、地域活性化起業人の受入人数が多い都道府県、受入れ自治体が多い都道府県を見てみます(2022年度ベース)。受入人数でみると、最も多いのは北海道で92人の地域活性化起業人を受け入れています。次いで多いのは三重県で48人となっており、以降、福島県(26人)、熊本県(23人)、鹿児島県(23人)となっています。受け入れを行った自治体数でみると、もっと多いのは北海道の47団体となっています。次いで多いのは熊本県の17団体となっており、以降、鹿児島県(15団体)、長野県(15団体)、福岡県(14団体)と続きます。なお、三重県は受入人数が海道に次いで48人の多さですが、受け入れ自体数は12団体となっています。これは三重県いなべ市で22人の受入れと、自治体単体で受け入れた人数が最も多くなっていることに起因しています。

次に、地域活性化起業人の派遣人数が多い派遣元企業を見てみます。最も多いのがJTBで38人となっています。次いで多いのはJAL SALESで37人となっています。以降、ANAあきんど(30人)、日本航空(28人)、DMM.com(22人)、ソフトバンク(18人)、ぐるなび(17人)と続きます。

こうしてみると、コロナ禍で旅行需要が激減したこともあり、旅行関連企業が自治体に数多く派遣しており、自治体も民間ノウハウを吸収するチャンスとして民間人材を積極的に受け入れていることが分かります。旅行関係以外では、食に関する企業として、ぐるなび、サントリーホールティングスが上げられます。またテクロノジーに関係する企業としてDMM.com、ソフトバンク、富士通などからの派遣が上げられます。

地方自治体は人材不足と言われていますが、特に最近の自治体DX分野ではノウハウを持つ人が圧倒的に足りないことから、DX推進のための専門嘱託職員として民間人材の登用が増えており、地域活性化起業人制度も活用した人材登用のニーズが増えることが予想されます。

民間企業人材から地方自治体に派遣し、民間のノウハウなどを移管し、行政効率化や地域の活性化を図ることは大切です。ですが、今後は人任せにし過ぎずしっかりと地域・自治体に定着させて成果を出していくことが求められそうです。

出典:

総務省「令和4年度における地域活性化起業人(企業人派遣制度)の活動状況等」

日本経済新聞「会社員助っ人、行政に刺激 市町村に出向、昨年度6割増」